本文

熊本県産あさりの振興について

熊本県産あさりの振興について

この条例に基づき、県産あさりの資源の保全及び回復、消費者の皆様が安心して購入できる流通・販売体制の構築など、県産あさりの振興に関する取組みを推進しています。

熊本県産あさりを守り育てる条例について

「熊本県産あさりを守り育てる条例」の概要は以下のとおりです。

(1)漁業協同組合が行う天然あさりを育む環境整備の取組みについて支援を行っていくこと。

(2)「熊本県産あさり販売協力店」の認証を条例に規定することで、漁獲から販売までを一元的に監視する「熊本モデル」を、適正な流通・販売の仕組みとして、条例に位置付けること。

(3)販売業者に取引記録などの書面の備付けとその3年間の保存を義務化すること。

あさり資源特別回復・育成促進区域の指定について

「熊本県産あさりを守り育てる条例」により、県産あさりを守り育てるために、「あさり資源特別回復区域」と「あさり資源育成促進区域」を指定しました。

〇「あさり資源特別回復区域」

輸入あさりの蓄養から漁業への転換を図るため、県産あさりの資源の保全及び回復に向けた集中的な取組を進める漁場として、漁業者が実施する取組を支援します。

〇「あさり資源育成促進区域」

県産あさりを着実に出荷するため、県産あさりの資源の保全及び育成を図ることが必要な漁場として、漁業者が実施する取組を支援します。

純粋な県産あさりの適正な流通・販売の仕組み

〇「熊本モデル」について

「熊本モデル」とは、漁場から販売協力店で販売されるまでの流通過程を把握するトレーサビリティ、販売協力店認証制度、漁場・荷揚場・認定工場・販売協力店での監視業務、DNA分析を一体的に実施し、県産あさりの産地偽装を抑止し、純粋な県産あさりを消費者の皆様に確実に届ける、熊本県独自の流通と販売の仕組みです。

「熊本モデル」による流通には、共販流通と共販外流通の2つのパターンがあります。共販流通とは熊本県漁業協同組合連合会が行う入札を経て共同出荷する流通のことで、共販外流通とは漁業者や漁協による県内での直販やECサイトによる販売など、共販流通以外の流通のことです。

〇デジタル技術を活用したトレーサビリティシステム「熊本県産あさり産地証明支援システム」について

熊本県漁業協同組合連合会が行う入札を経て共同出荷(共販流通)された県産あさりの流通過程を明らかにするために、漁獲日、漁獲量、出荷漁協などの産地情報をQRコードにより、漁場から認定工場を経て販売協力店へ受け渡していき、販売協力店に掲示されている産地証明書のQRコードを読み取ることで、店舗で販売されているあさりの最新の産地情報が確認できるシステムです。

※「熊本県産あさり産地証明支援システム」についてはここからご確認ください。<外部リンク>

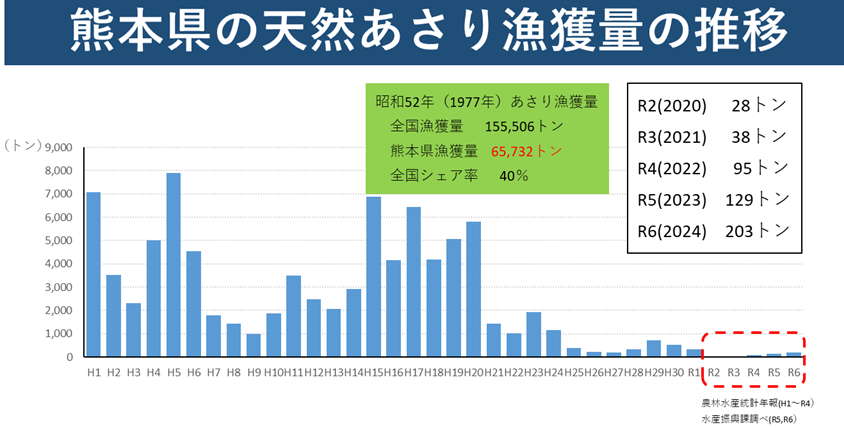

〇県産あさりの漁獲量について

県産あさりの漁獲情報は、熊本県漁業協同組合連合会のホームページから確認することができます。

※熊本県産あさりの漁獲情報はここからご確認ください。<外部リンク>

〇販売協力店認証制度について

熊本県では、県産あさりを積極的に販売していただく「販売協力店」の募集を随時行っています。

県産あさりは、流通過程の監視や販売協力店の認証制度などにより、県産あさりの産地偽装を抑止し、純粋な県産あさりを消費者に確実に届ける、本県独自の流通体制と販売の仕組みである「熊本モデル」により、販売協力店へお届けしています。

熊本県産あさりの紹介

(1)はじめに

熊本県は、有明海沿岸及び八代海沿岸に全国有数の干潟を有することから、昔からあさり・はまぐり等を対象とした採貝漁業が盛んに行われてきました。

特にあさりは、昭和52年には65,732tを漁獲するなど、昭和40年代後半から50年代前半には日本一の漁獲を誇っていましたが、平成 9 年には1,009tまで減少し、現在(令和6年 203t(水産振興課調べ))も依然として少ない状況が続いています。

熊本県では、引き続き、あさりの資源回復に向け、干潟漁場の環境整備、漁獲制限による資源管理、親貝の保護などの増殖対策等を総合的に推進し、あさり資源回復に努めて参ります。

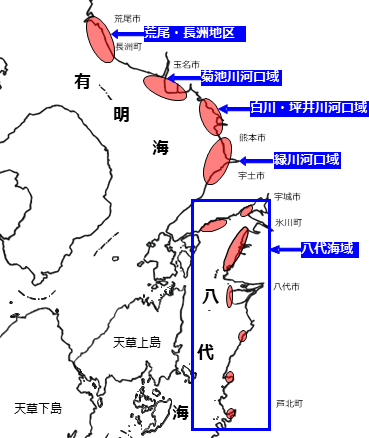

(2)熊本県の主要な産地

熊本県の主要あさり生産地は、海域、その成り立ち、影響する河川等から、荒尾・長洲地先、菊池川河口域、白川・坪井川河口域、緑川河口域、八代海域の5つに大別されます。

(3)漁獲方法

熊本県の海域においては、砂泥質から転石の沿岸域に漁場が形成されており、県下のほとんどの潮間帯(一部は潮下帯)において、第1種共同漁業権に基づくあさり採貝漁業が行われています。あさりは、地盤の高い漁場ではガンヅメ、ジョレン、地盤の低い漁場では、ヨイショ(腰巻きジョレン)を用いて漁獲されています(写真1、2、3)。

(4)出荷までの流れ

漁獲されたあさりは、まず、ユリメを用いて各漁協の漁獲サイズの殻幅(1.2センチ)に選別されます。その後、殻や砂が中に入った死貝(通称バクダン)をガタ選別により除去し、12kg毎ネットに入れ、集荷し、全国の消費地へ出荷されます。

(5)漁獲サイズ

再生産に寄与する母貝を保護するため、熊本県では、殻幅1.2センチメートル未満のあさりの周年の採捕を禁止しています。

※熊本県漁業調整規則第40条に規定されています。

※自主ルールとして、更に厳しい漁獲サイズの制限を設けている地区もあります。

※殻幅1.2センチメートルのアサリは、殻長に換算すると約2.8センチメートルです。

産地偽装110番について

偽装されている疑いがあるあさりを見かけられた場合は、

「産地偽装110番」

Tel:096-333-2739(8時30分~17時15分)

に連絡をお願いします。

詳細は、くらしの安全推進課ホームページをご確認ください。

※令和4年6月1日から平日のみの受け付けとなります。

熊本県産あさりブランド再生協議会による取り組み

産地偽装問題発覚後、熊本県ではあさりの産地偽装を抑止する仕組みづくりと、県産あさりのブランド力向上を目的に、「熊本県産あさりブランド再生協議会」を設立し、「熊本モデル」の構築を行いました。

<熊本県産あさりブランド再生協議会の開催状況>

第1回(令和4年(2022年)2月22日開催)

・第1回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:2.13MB)

・第1回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:532KB)

第2回(令和4年(2022年)3月10日開催)

・第2回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:1.2MB)

・第2回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:555KB)

第3回(令和4年(2022年)3月25日開催)

・第3回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:1.25MB)

・第3回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:532KB)

第4回(令和4年(2022年)5月30日開催)

・第4回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:4.84MB)

・第4回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:570KB)

第5回(令和4年(2022年)8月26日開催)

・第5回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:3.41MB)

・第5回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:653KB)

第6回(令和5年(2023年)2月20日開催)

・第6回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 (PDFファイル:4.31MB)

・第6回熊本県産あさりブランド再生協議会資料 議事録 (PDFファイル:603KB)