本文

特定健診・特定保健指導を受けましょう

特定健診を年に一度受診し、ご自身の健康状態を確認し、健康づくりにつなげていきましょう。

また、生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を受けましょう!!

*生活習慣病の1つである「糖尿病」と診断された方の体験から、健診を受けてよかったことを紹介します.

特定健診受診勧奨リーフレット (PDFファイル:1.72MB)

特定健診とは

日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病(糖尿病や脳血管疾患など)の発症・重症化予防のために、生活習慣病のリスクとなる”メタボリックシンドローム”に着目した健診です。

特定健診の定期的な受診(年1回)により、自分自身の健康状態を把握するとともに、治療中であっても食事や運動、睡眠等の生活習慣を意識し、改善に取組むきっかけになります。生活習慣の改善により、今治療中の病気が重症化して心筋梗塞や脳梗塞等になることを防いだり、他の病気になることを防いだりすることができます。

対象者は、40歳から74歳までの人です。通院治療中の人も特定健診の対象です。

健診項目は、下記のとおりです。

|

基本的な項目 |

質問票(服薬歴、喫煙歴等) |

|---|---|

|

身体測定(身長、体重、BMI、腹囲) |

|

|

血圧測定 |

|

|

理学的検査(診察) |

|

|

検尿(尿糖、尿蛋白) |

|

|

血液検査

|

|

|

詳細な健診項目 |

※一定の基準の下、医師が必要と認められた場合に実施 |

※1 やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合は、随時中性脂肪による血中脂質検査を行うことを可とする。

※2 やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。

特定保健指導とは

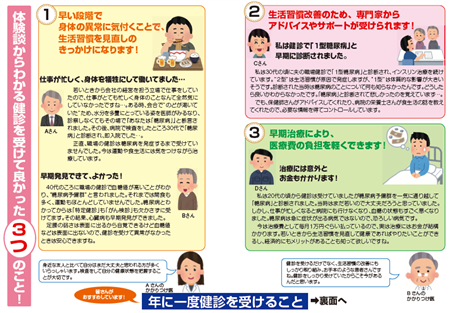

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、医師、保健師、管理栄養士等が対象者の身体状況に合わせ生活習慣を見直すためのサポートを行います。健診を受けた後の行動こそが大事です!

特定保健指導には、リスクの程度に応じて、”動機づけ支援”と”積極的支援”があります。(よりリスクが高い方が積極的支援となります。)

《動機づけ支援》... 生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点や伸ばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し行動に

移すことができる内容の行動計画を、医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに作成し、

実践していきます。

3か月後、面接あるいは通信等を利用して評価が行われます。

《積極的支援》… ”動機づけ支援”に加えて、3か月以上、定期的・継続的に支援が受けられます。

”動機づけ支援”と同様に、医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、

生活習慣の改善に取組めるよう、専門家が3か月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。

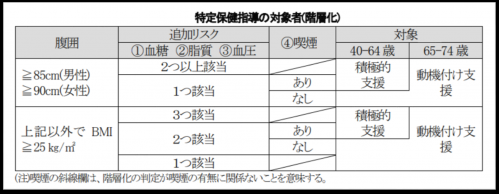

メタボリックシンドロームとその予防

糖尿病などの生活習慣病は、それぞれの病気が別々に進行するのではなく、内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満が大きく関わっています。

この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せもった状態をメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といいます。

内臓に過剰の脂肪が溜まってくると、糖尿病や高血圧、高脂血症といった生活習慣病を併発します。

また、「血糖値がやや高め」「血圧がやや高め」といった、まだ病気と診断されない予備群の状態

にあっても、併発すると動脈硬化を引き起こし、心臓病や脳卒中といった命に関わる病気の危険性

が高まり大変危険です。

メタボリックシンドロームの最大の原因は、内臓に脂肪がつく内臓脂肪型肥満です。まずは、

食べ過ぎや運動不足などの不健康な生活習慣を改善し、内臓脂肪を減らすことが大切です。

特定健診・特定保健指導を受けるには

特定健診・特定保健指導は、市町村や健康保険組合などの医療保険者が実施しています。

詳細は、加入されている医療保険者にお問い合わせください。

国民健康保険の人は、お住いの市町村が医療保険者になります。

被用者保険に加入されている人(被扶養者の人を含む)は、勤務先へお問い合わせください。

【健診結果提供のお願い】40歳~74歳の被扶養者の方へ

職場(パート・アルバイト)の健康診断の結果を、医療保険者へ提供することで、

特定健診を受けたことになります。

また、医療保険者では、健診結果により必要な方への保健指導の実施や、

効率的・効果的な保健事業の実施に活用し、生活習慣病の予防、重症化予防に努めています。

<対象者> 下記のすべてに該当する方

・ 40歳~74歳の家族の扶養に入っておられる方

・ 職場(パート・アルバイト)で健康診断を受けた方

・ 特定健診を受けていない方

<提供いただきたい検査データ>

• 身体計測(身長、体重、腹囲、BMI)

• 血圧測定(収縮期/拡張期)

• 血中脂質検査(空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

• 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)

• 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)

• 尿検査(糖、蛋白)

<提出方法>

扶養されている方がお勤めの勤務先又は加入されている医療保険者へお問い合わせください。

※事業主は、従業員に対して、「労働安全衛生法」に基づき健康診断を実施することが定められています。また、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業主は、従業員が加入する医療保険の保険者から健康診断の結果データの提出を求められた際は、事業者健診の記録の写しを保険者に提供することが義務付けられています。

【個人情報の取扱いについて】

提供いただいた情報は市の条例に基づき適正な取扱いをしており、

ご本人の健康管理を行うための保健指導や健診データの集約・分析以外の目的で使用することはありません。

関連リンク

▼厚生労働省ホームページ<外部リンク>